葬儀の基礎知識

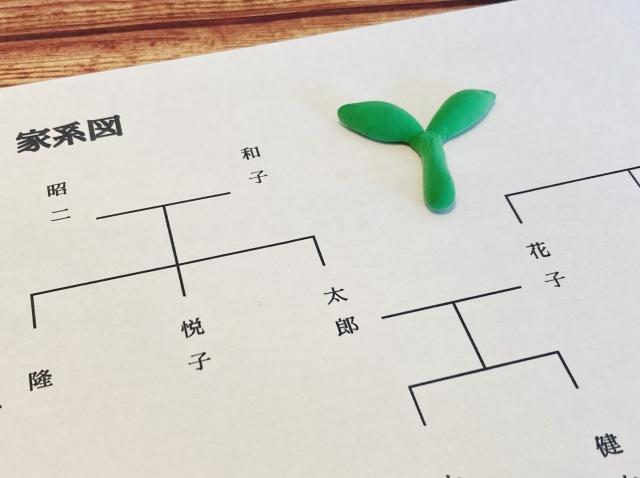

はら戸籍とは?

相続手続き時に必要となる「はら戸籍」。正式名称は「改製原戸籍謄本」で、原戸籍は「げんこせき」と読みますが、「現戸籍」と間違えないようにするため「はらこせき」と読まれるのが一般的となっています。「はら戸籍」という言葉はあまり馴染みがなく、この戸籍がどのようなものかを知っている方は少ないかもしれません。

そのため今回の記事では、「はら戸籍」についての説明や戸籍謄本との違い、原戸籍謄本の取得方法についてご紹介します。

目次

はら戸籍とは「改製前の戸籍」のこと

「はら戸籍」とは、紙で管理されている戸籍のことを指します。これはコンピューターにデータ移行される前の古いバージョンで、一般的には、平成6年(1994年)の法改正前の戸籍を「はら戸籍」と呼んでいます。

なぜ現在も「はら戸籍」が利用されているかというと、「はら戸籍」(紙)から現戸籍(データ)へ改正された際に削除された項目があるからです。変更時に削除されてしまった項目は以下の3つです。

- 改製される前に除籍した人や認知した子

- 養子縁組

- 離婚など

現戸籍だけではこれらの情報が載っていないため、相続手続きの際には「はら戸籍」を取得する必要があります。

なお、戸籍法の改正による変更はこれまでに何度かあったため、現在は「昭和改製原戸籍」と「平成改製原戸籍」の2種類が存在します。次に両社の違いについてご紹介します。

昭和改製原戸籍とは

「昭和改製原戸籍」は、昭和22年の法改正にともなって作成されました。その法改正のなかで、戸籍の基本単位は「家」から「夫婦」に変更され、「戸主」の欄は「筆頭者」の欄に変わりました。なお、昭和改製原戸籍は改正前の古い様式を使用しているため、戸籍の基本単位は「家」で「戸主」が記載されています。

平成改製原戸籍とは

「平成改製原戸籍」は、平成6年の法改正にともなって作成されました。その法改正では、戸籍をコンピューターにデータで記録できるようになり、書式がB4サイズの縦書きからA4サイズの横書きに変更されています。記載内容も文章形式から項目形式に変更となりましたが、古い様式を引き継いで縦書きの形式で記載されています。

相続手続きでは「はら戸籍」が必要

相続手続きにおいては「はら戸籍(改製原戸籍謄本)」にしか記載がない事項が必要となるため、この書類を取得しなければいけません。

「はら戸籍」が必要となるケースは以下の通りです。

- 相続人の確定

- 不動産所有権移転登記(相続登記)

- 銀行預金口座の名義変更または解約

- 有価証券(株式)の名義変更

上記のケースでは、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍が必要となります。亡くなった方の死亡時の戸籍謄本だけではなく出生までさかのぼって身分事項の変動を確認することで、例えば離婚した元配偶者との間に実子がいたり、認知している子や養子がいたりするケースが判明することもあります。実子や養子は相続人の権利を有しているため、遺産分割協議に参加してもらわなければいけません。

そのため、相続手続きの際には戸籍謄本に加えて改製原戸籍謄本、除籍謄本も揃えなければならず、その情報を基に相続人の調査や確定を進めていきます。

また、亡くなった方の銀行口座解約の手続きをしに金融機関に行くと、必ず「はら戸籍」の提出を求められます。これは亡くなった方のお金を、万が一、法定相続人以外の方に払い戻してしまうと大問題になるため、公的な書類である「はら戸籍」の提出がない限りは相続手続きを行えないようにしているのです。

ただし、これについては金融機関に限らず、不動産の名義変更手続きや有価証券についても同じように「はら戸籍」を求められるため、できれば2~3部取得しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

はら戸籍の保存期間は150年

「はら戸籍」には保存期間が定められており、保存期間を経過してしまった「はら戸籍」は申請しても取得ができません。そのため、申請のタイミングによってはすでに廃棄されている可能性もあります。

保存期間の改正は以下の通りです。

- 平成22年(2010年)6月1日の改正:保存期間150年に変更

- 大正4年式戸籍で改製原戸籍になったもの:保存期間50年(昭和23年式戸籍に改製したものを含む)

- 明治19年式戸籍・明治31年式戸籍:保存期間80年(昭和23式戸籍に改製したものを除く)

- 昭和23年式戸籍で改製原戸籍になったもの:保存期間100年

なお、現在戸籍の保存期間に定めはなく、除籍や改製されるまで保存されることとなっています。

はら戸籍の取得方法について

「はら戸籍」を取得する際は、亡くなった方の本籍地を管轄する市区町村の窓口で戸籍謄本の申請書に記入をし、必要書類を提出することで取得することが可能です。

はら戸籍の取得は本人・配偶者・直系血族のみ

「はら戸籍」を取得できるのは、原則的には以下に該当する方のみとなっています。

- 戸籍に記載されている方(本人)

- 戸籍に記載されている方の配偶者

- 戸籍に記載されている方の直系血族(祖父母、父母、子、孫等)

本人・配偶者・直系血族が「はら戸籍」を取得する場合でも、本人確認ができる証明書の提示が必要となります。

また、以下に該当する場合は、上記に当てはまらなくても「はら戸籍」の取得が可能です。

- 配偶者や直系血族以外であっても正当な理由がある場合

- 法定代理人である税理士もしくは弁護士等が、事件あるいは事務に関する職務上の業務のために必要な場合

- 成年後見人等の法定代理人

上記にある「正当な理由」とは、たとえば兄弟姉妹の相続人による法定相続人の確定の手続きや相続手続き等で必要な場合です。

成年後見人は、家庭裁判所が選任する後見人のことで、財産の管理や法律行為について成年被後見人の代理となる権限をもちます。一方、未成年後見人は、最後の親権者または家庭裁判所によって選任され、未成年者の財産の管理と法律行為を代理する権限をもちます。

はら戸籍取得に必要な書類

「はら戸籍」は、被相続人の本籍地の市区町村の窓口で取得可能です。その際に必要となる書類は以下の通りです。

- 交付請求書(市区町村役場に用意されていますが、インターネットでもダウンロード可能)

- 本人確認書類(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)

- 手数料(750円/1通)

- 委任状(取得する戸籍に記載されている方以外の方が請求する場合)

はら戸籍は郵送での取り寄せが可能

「はら戸籍」は本籍地での取得が必要なため、市区町村が遠方だった場合は手続きが困難なこともあるでしょう。「はら戸籍」は郵送でも手続きが可能です。「はら戸籍」を郵送で取り寄せる際は、以下のものを同封して送付しましょう。

- 交付請求書

- 本人確認書類の写し

- 手数料分の定額小為替(無記名、750円/1通)

はら戸籍はコンビニでは取得不可

住民票や戸籍などはコンビニで発行可能ですが、「はら戸籍」はコンビニでは取得できません。コンビニで取得できるのは、現在戸籍である戸籍謄本です。

相続登記の申請では「はら戸籍」の附表が必要

住所を証明する書類は、住民票のほかに「戸籍の附票(ふひょう)」があります。戸籍の附票は、相続登記などで必要となる書類です。戸籍の附票には、戸籍の作成(戸籍に入籍してから)~現在(戸籍から除籍される)までの住所が記録されています。相続登記の申請では、登記簿に記載された住所~現住所までの履歴を明らかにしなければいけないため、戸籍の附票が必要となります。

また、戸籍の附票についても改製前のものが存在します。改製により書き換えられた附票には、それ以後の住所しか記載されておらず、それ以前の移転履歴は除票や「はら戸籍」にしか掲載されていません。そのため、「はら戸籍」または除票を取得しなければいけないケースが発生します。

なお、戸籍の附票の保存期間は5年で、5年を過ぎると市区町村で廃棄処分されます。そのような場合、住所の履歴を証明することができなくなるため、上申書を作成する必要があります。

クチコミ件数

1,013件平均評価

4.88